映画「トロピック・サンダー」「僕らのミライへ逆回転」~映画作り映画X2 ― 2009年03月26日 17:52

いつも映画愛にあふれた、ユニークな上映をしている復活した二番館・早稲田松竹。今週の上映は「ジャック・ブラックと映画を作ろう」2本立て。どちらも見たいと思いつつ、流してしまった作品なので、今度こそスクリーンで見るラストチャンスとばかり駆け込みました。

「トロピック・サンダー史上最低の作戦」はベストセラー戦争小説を映画化しようとする映画づくりの現場を描くコメディ。臨場感を極めようと挑んだジャングルロケで本当に危険な場所へ迷い込んでしまい……。

■トロピック・サンダー史上最低の作戦/公式HP<日本>:http://www.tropicthunder.com/intl/jp/

基本的にバカバカしい内容なのに出演人が無駄に豪華。ベン・スティラー、ジャック・ブラック、ロバート・ダウニーJr.、トム・クルーズなど。基本的にはそのシチュエーションとブラック・ジョークや演技合戦を楽しむべき作品だと思っていたのだけど、予想以上にバカ映画でした。(いい意味でも悪い意味でも。)

そしてもう1本が「僕らのミライへ逆回転」。

原題が「BE KIND REWIND」で、レンタルビデオの「巻き戻して返却してください」の意味。作中ではそれを名前にしたレンタルビデオ店として活躍する名前。

■僕らのミライへ逆回転/公式HP<日本>http://www.gyakukaiten.jp/

正直な感想、「逆回転」が良すぎて、「トロピック・サンダー」が掻き消えました。こりゃ名作。

でも、自分が騒ぐと単純に受け止められてしまいそうな作品でもあります。簡単に言ってしまえば“レンタル・ビデオ店版ニュー・シネマ・パラダイス”。一面言えてしまう形容ですが、これはそれで流すにはもったいない傑作。

VHSビデオテープしか置いていない、時代遅れのレンタルビデオ店ははやらないながらもダウン・タウンのちょっとした憩いの空間。しかし、トラブルで電磁体質になってしまったジェリー(ジャック・ブラック)のせいで店内のビデオの中身が消去されてしまい、苦肉の策で自分たちで撮影してリメイクした作品で穴を埋めるハメに。以外や、その内容は評判になり店は盛り返すが、老朽化で立ち退かなくてはならない期限がそこまで迫ってきた。

前半の電磁体質になるくだりなんかは、くだらなさ炸裂で後半も完全な“おバカコメディー”と思いきや、ヒューマンな展開になって気持ちよく高揚するクライマックス。先は読める部分も多いのだけど、それはむしろ“こうなって欲しい”という希望を走ってくれて、とても心地よいのです。

何よりも映画ファンならば楽しくて仕方がないのが往年の名作から、近年の話題作までに及ぶ“リメイク版(=作中表現「スェーデッド版」)”の数々。アニメ好きとして爆笑してしまったのがディズニー映画「ライオン・キング」のスェーデッド。ゴーモーションでアニメーションを撮影する方法、それは思いつかなかったなぁ(笑)。

デジタル以前の手作り感覚の賛歌とも言える内容に、ひたすら至福を感じる101分でした。

そして、この映画をおしゃれな単館ではなく、早稲田松竹のような地域に愛された劇場で観られたことが、輪をかけて幸せでした。

「トロピック・サンダー史上最低の作戦」はベストセラー戦争小説を映画化しようとする映画づくりの現場を描くコメディ。臨場感を極めようと挑んだジャングルロケで本当に危険な場所へ迷い込んでしまい……。

■トロピック・サンダー史上最低の作戦/公式HP<日本>:http://www.tropicthunder.com/intl/jp/

基本的にバカバカしい内容なのに出演人が無駄に豪華。ベン・スティラー、ジャック・ブラック、ロバート・ダウニーJr.、トム・クルーズなど。基本的にはそのシチュエーションとブラック・ジョークや演技合戦を楽しむべき作品だと思っていたのだけど、予想以上にバカ映画でした。(いい意味でも悪い意味でも。)

そしてもう1本が「僕らのミライへ逆回転」。

原題が「BE KIND REWIND」で、レンタルビデオの「巻き戻して返却してください」の意味。作中ではそれを名前にしたレンタルビデオ店として活躍する名前。

■僕らのミライへ逆回転/公式HP<日本>http://www.gyakukaiten.jp/

正直な感想、「逆回転」が良すぎて、「トロピック・サンダー」が掻き消えました。こりゃ名作。

でも、自分が騒ぐと単純に受け止められてしまいそうな作品でもあります。簡単に言ってしまえば“レンタル・ビデオ店版ニュー・シネマ・パラダイス”。一面言えてしまう形容ですが、これはそれで流すにはもったいない傑作。

VHSビデオテープしか置いていない、時代遅れのレンタルビデオ店ははやらないながらもダウン・タウンのちょっとした憩いの空間。しかし、トラブルで電磁体質になってしまったジェリー(ジャック・ブラック)のせいで店内のビデオの中身が消去されてしまい、苦肉の策で自分たちで撮影してリメイクした作品で穴を埋めるハメに。以外や、その内容は評判になり店は盛り返すが、老朽化で立ち退かなくてはならない期限がそこまで迫ってきた。

前半の電磁体質になるくだりなんかは、くだらなさ炸裂で後半も完全な“おバカコメディー”と思いきや、ヒューマンな展開になって気持ちよく高揚するクライマックス。先は読める部分も多いのだけど、それはむしろ“こうなって欲しい”という希望を走ってくれて、とても心地よいのです。

何よりも映画ファンならば楽しくて仕方がないのが往年の名作から、近年の話題作までに及ぶ“リメイク版(=作中表現「スェーデッド版」)”の数々。アニメ好きとして爆笑してしまったのがディズニー映画「ライオン・キング」のスェーデッド。ゴーモーションでアニメーションを撮影する方法、それは思いつかなかったなぁ(笑)。

デジタル以前の手作り感覚の賛歌とも言える内容に、ひたすら至福を感じる101分でした。

そして、この映画をおしゃれな単館ではなく、早稲田松竹のような地域に愛された劇場で観られたことが、輪をかけて幸せでした。

そうか、泣ける映画の監督だったのか ― 2008年05月28日 18:49

メニューください! ― 2008年05月09日 21:30

アニメ上映会、お疲れ様でした ― 2008年02月17日 23:59

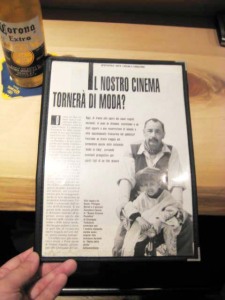

映画『題名のない子守唄』 ~トルナトーレ最新作 ― 2007年09月18日 23:41

すばらしくトルナトーレ節だなぁ!

先にサントラに耳を通してしまっていたので、多少の予想はついていたものの前半のサスペンスフルな演出とフラッシュバックする過去の映像は『記憶の扉 』を思い出させるし、目を背けたくなるほどの暴力やショッキングなシーンはデビュー作『“教授”と呼ばれた男

』を思い出させるし、目を背けたくなるほどの暴力やショッキングなシーンはデビュー作『“教授”と呼ばれた男 』を思い出し、以降の作品でもたびたび感じる悪趣味な嗜好を感じる。“愛情”が時として醜くはみ出す瞬間をエグり出すドラマはトルナトーレらしいまなざしを感じる。そして、ある種グロテスクとすら言える愛の形を観客に共感を持って受け取ってもらう伝達力。すばらしいです。

』を思い出し、以降の作品でもたびたび感じる悪趣味な嗜好を感じる。“愛情”が時として醜くはみ出す瞬間をエグり出すドラマはトルナトーレらしいまなざしを感じる。そして、ある種グロテスクとすら言える愛の形を観客に共感を持って受け取ってもらう伝達力。すばらしいです。

エンニオ・モリコーネの功績は改めて言うのも野暮なのかもしれませんが、今回ほど音楽によって難しい部分を表現、補佐してもらっているケースは珍しく、そしてそれが成功していると強く感じさせられました。

もう、最後に溢れる涙を止めることが出来ませんでした。

世間一般的にはトルナトーレと言えば『ニュー・シネマ・パラダイス』『みんな元気 』『海の上のピアニスト

』『海の上のピアニスト 』『マレーナ

』『マレーナ 』による、“やさしい”映画作家なのでしょうが、陰の作品群とも言える『明日を夢見て』『記憶の扉』といった作家性も見続けてきたファンからすれば、よくぞこの陰と陽がクロスオーバーするような作品が仕上がったものだと、ひとつの到達点を感じる作品です。

』による、“やさしい”映画作家なのでしょうが、陰の作品群とも言える『明日を夢見て』『記憶の扉』といった作家性も見続けてきたファンからすれば、よくぞこの陰と陽がクロスオーバーするような作品が仕上がったものだと、ひとつの到達点を感じる作品です。

前半の“何が起きているのか!?”という緊迫感のある展開から、あのラストへなだれ込むとは、スゴイ。

終盤で感じる感情、溢れる思いで観客が流す涙は決してサプリメントとして映画を楽しむ涙とは一味違うものでしょう。

監督自身がパンフレットの中で、今回の作品で観客が流す涙について、以下のように表現していました。

世界的な出世作となった「ニュー・シネマ~」はおそらく、監督自身にとって越えるべきひとつの指針なのでしょうが、出世作をこんな風に言い切ってしまうところにトルナトーレの偏屈爺さんぶりを感じる表現です。(トルナトーレは若いときから、“偏屈爺さんキャラ”の監督だと自分は思っています。今も、爺さんと呼ぶには若すぎますが。)

作品カラーの陰と陽の傾向から言えば、今回は陰の傾向が強いので、ヒットへの道は難しいかもしれません。しかし、このトルナトーレの新境地は誰しもが理解できるものを描いています。映画が好きなら是非、お見逃しないように!と言いたい一本です。

早々に終わってしまいそうだから……。

↑銀座シネスイッチでは直筆サイン入りポスターの展示があります!

先にサントラに耳を通してしまっていたので、多少の予想はついていたものの前半のサスペンスフルな演出とフラッシュバックする過去の映像は『記憶の扉

エンニオ・モリコーネの功績は改めて言うのも野暮なのかもしれませんが、今回ほど音楽によって難しい部分を表現、補佐してもらっているケースは珍しく、そしてそれが成功していると強く感じさせられました。

もう、最後に溢れる涙を止めることが出来ませんでした。

世間一般的にはトルナトーレと言えば『ニュー・シネマ・パラダイス』『みんな元気

前半の“何が起きているのか!?”という緊迫感のある展開から、あのラストへなだれ込むとは、スゴイ。

終盤で感じる感情、溢れる思いで観客が流す涙は決してサプリメントとして映画を楽しむ涙とは一味違うものでしょう。

監督自身がパンフレットの中で、今回の作品で観客が流す涙について、以下のように表現していました。

GT:(前略)映画を見終わると観客は泣いていたのです。それも「ニュー・シネマ・パラダイス」を見た時に流した涙、いわば気持ちのいい涙とは違う、もっと深いところから流す涙を。(後略)

世界的な出世作となった「ニュー・シネマ~」はおそらく、監督自身にとって越えるべきひとつの指針なのでしょうが、出世作をこんな風に言い切ってしまうところにトルナトーレの偏屈爺さんぶりを感じる表現です。(トルナトーレは若いときから、“偏屈爺さんキャラ”の監督だと自分は思っています。今も、爺さんと呼ぶには若すぎますが。)

作品カラーの陰と陽の傾向から言えば、今回は陰の傾向が強いので、ヒットへの道は難しいかもしれません。しかし、このトルナトーレの新境地は誰しもが理解できるものを描いています。映画が好きなら是非、お見逃しないように!と言いたい一本です。

早々に終わってしまいそうだから……。

↑銀座シネスイッチでは直筆サイン入りポスターの展示があります!

世界名作シネマ全集 24 ヨーロッパ映画の秀作「道」「ニュー・シネマ・パラダイス」 ― 2007年09月16日 03:46

よくも飽きずに、と言われること覚悟で、また買ってます。

映画本編がまるごと入ったDVDが2枚セットされた「世界名作シネマ全集」シリーズが完結しました。最終巻には「ニュー・シネマ・パラダイス」と「道」が収録。記事部分も純粋に欲しいし収録DVDの形態も気になり購入しました。

■角川書店HP:世界名作シネマ全集

http://www.kadokawa.co.jp/meisaku/

「ニュー・シネマ・パラダイス」は現行のデジタルリマスター版ではなく旧マスターを使用。一般敵考え方からいえば古いマスターを使用していると聞くと格が落ちるような錯覚を起こしそうですが、これは最初に発売されたDVDのマスター。そして、日本で流通しているDVDの中では一番、劇場公開時の編集に近い形になっています。デジタルリマスターで欠落した音声もきちんと入っているし、ほかのシークエンスのイントロが間違って入ったりすることもありません。

日本初公開時との編集違いは少年期トトが映写窓を振り返る部分で入館する客が大声で入ってくる部分が増えている点、エンドクレジットに老エレナが出ない点です。老エレナに関しては「完全版」というバージョン違いでブリジット・フォセーが見られる現在となっては、救済措置の意味を失うっていますし、契約上の問題もあるのかもしれません。残念ですが、現状でもいたしかたないのかと思うようになりました。デジタルリマスター2時間版の出来が惨憺たるものであることを考えると、最良のバージョンを取ってると思います。 「ニュー・シネマ・パラダイス」の入門としてだけでなくイタリア映画の入門書としてもなかなか良いセレクトだと思います。「道」とセットで改めて鑑賞するのは意義深そうです。

先日、亡くなられた阿久悠さんが寄稿し「ニュー・シネマ・パラダイス」に対して“口惜しい映画”として共感を述べている点も一読の価値ありです。

また、とかく平たい評価を受けがちな「ニュー・シネマ・パラダイス」ですが、この本の解説ページは定型のものではなく、的を得た記述が多いのも嬉しいです。本がDVDのオマケになっていない点も高く評価したい“本”です。

■amazon.co.jpで商品を見る:

世界名作シネマ全集シリーズ

世界名作シネマ全集24

映画本編がまるごと入ったDVDが2枚セットされた「世界名作シネマ全集」シリーズが完結しました。最終巻には「ニュー・シネマ・パラダイス」と「道」が収録。記事部分も純粋に欲しいし収録DVDの形態も気になり購入しました。

■角川書店HP:世界名作シネマ全集

http://www.kadokawa.co.jp/meisaku/

「ニュー・シネマ・パラダイス」は現行のデジタルリマスター版ではなく旧マスターを使用。一般敵考え方からいえば古いマスターを使用していると聞くと格が落ちるような錯覚を起こしそうですが、これは最初に発売されたDVDのマスター。そして、日本で流通しているDVDの中では一番、劇場公開時の編集に近い形になっています。デジタルリマスターで欠落した音声もきちんと入っているし、ほかのシークエンスのイントロが間違って入ったりすることもありません。

日本初公開時との編集違いは少年期トトが映写窓を振り返る部分で入館する客が大声で入ってくる部分が増えている点、エンドクレジットに老エレナが出ない点です。老エレナに関しては「完全版」というバージョン違いでブリジット・フォセーが見られる現在となっては、救済措置の意味を失うっていますし、契約上の問題もあるのかもしれません。残念ですが、現状でもいたしかたないのかと思うようになりました。デジタルリマスター2時間版の出来が惨憺たるものであることを考えると、最良のバージョンを取ってると思います。 「ニュー・シネマ・パラダイス」の入門としてだけでなくイタリア映画の入門書としてもなかなか良いセレクトだと思います。「道」とセットで改めて鑑賞するのは意義深そうです。

先日、亡くなられた阿久悠さんが寄稿し「ニュー・シネマ・パラダイス」に対して“口惜しい映画”として共感を述べている点も一読の価値ありです。

また、とかく平たい評価を受けがちな「ニュー・シネマ・パラダイス」ですが、この本の解説ページは定型のものではなく、的を得た記述が多いのも嬉しいです。本がDVDのオマケになっていない点も高く評価したい“本”です。

■amazon.co.jpで商品を見る:

世界名作シネマ全集シリーズ

世界名作シネマ全集24

映画『マルチェロ・マストロヤンニ 甘い追憶』~ ― 2007年08月09日 14:32

イタリア映画に好意的な人間ならばマルチェロ・マストロヤンニの映画を観たことがないなんて人は稀でしょう。

経験地の低い自分でさえ、晩年の作品は劇場で見ていましたし、以前の作品はリバイバルやビデオで触れていました。特別にファンと言うわけでもないのですが、やはり見たいと思わせる作品でした。

何しろタイトルが『Marcello, UNA VITA DORCE』、『La Dolce Vita (甘い生活)』のモジりですよ。イタリア映画ファンなら外せない作品でしょう。

(徹夜仕事明け、帰ってもどうせクーラーなしの我が家では灼熱で寝ることが出来ないと思い、思い切って劇場へ。寝不足を圧しても、眠くならない作品でした。)

何しろ登場する人物が、重鎮のオンパレード。物故者である監督たちも記録フィルムからの引用でつながれマストロヤンニに関係の深い映画人が総登場。本人に映画人といった仕事関係の人だけでなく、二人の娘が語るプライベートの人物像。そのインタビューが今回の肝のようで、新たな視点も加えた様々な角度からマストロヤンニがどんな人物であったのか語るドキュメンタリー映画に仕上がりました。

世間の偏見である“ラテン・ラヴァー”と言う印象は自分の世代的には薄く、「かつては」という程度の認識。でも、晩年にも自宅にファンの女性が忍び込み、ベットで待っていたと言うニュースの記憶も濃いです。思うに絶頂期は凄かったのだろうと想像されます。その微妙な認識で挑んだドキュメントであったので、当事者や本人の弁や各々立場での認識のズレも興味深いものでした。

そっちが主食かよ、と突っ込まれそうなのですが『ニュー・シネマ・パラダイス』の熱狂者としても嬉しいフィルムで、関係者としてはG・トルナトーレ監督とP・ノワレのインタビューフィルムが挿入されています。

この作品では触れられていませんが、そもそも『ニュー・シネマ・パラダイス』のアルフレードはマストロヤンニにオファーされたキャラクター。エットーレ・スコラ監督の『スプレンドール』が無ければ、マストロヤンニのアルフレードが完成していたかもしれない縁ある人。個人的な興味として、その部分での興味がある俳優というのも確かです。

P・ノワレの映像としては最晩年と思われるその姿に、別な部分で胸が締め付けられる思いもあったのですが、マストロヤンニに対する評価の高さ、信用度も並々ならぬものがあったのだと思う証言でした。

G・トルナトーレ監督の証言からも「ニュー・シネマパ・ラダイス」撮影中の逸話、「みんな元気」の現場では世間に定着しているマストロヤンニ像とは違う部分を垣間見る興味深い証言でした。

そしてエンドクレジットは明らかに!!! ……な仕掛け。

いろいろな意味で胸の熱くなるフィルムでした。

亡くなって10年ですか。あっと言う間のようで、長い時間が流れていたんですね。

経験地の低い自分でさえ、晩年の作品は劇場で見ていましたし、以前の作品はリバイバルやビデオで触れていました。特別にファンと言うわけでもないのですが、やはり見たいと思わせる作品でした。

何しろタイトルが『Marcello, UNA VITA DORCE』、『La Dolce Vita (甘い生活)』のモジりですよ。イタリア映画ファンなら外せない作品でしょう。

(徹夜仕事明け、帰ってもどうせクーラーなしの我が家では灼熱で寝ることが出来ないと思い、思い切って劇場へ。寝不足を圧しても、眠くならない作品でした。)

何しろ登場する人物が、重鎮のオンパレード。物故者である監督たちも記録フィルムからの引用でつながれマストロヤンニに関係の深い映画人が総登場。本人に映画人といった仕事関係の人だけでなく、二人の娘が語るプライベートの人物像。そのインタビューが今回の肝のようで、新たな視点も加えた様々な角度からマストロヤンニがどんな人物であったのか語るドキュメンタリー映画に仕上がりました。

世間の偏見である“ラテン・ラヴァー”と言う印象は自分の世代的には薄く、「かつては」という程度の認識。でも、晩年にも自宅にファンの女性が忍び込み、ベットで待っていたと言うニュースの記憶も濃いです。思うに絶頂期は凄かったのだろうと想像されます。その微妙な認識で挑んだドキュメントであったので、当事者や本人の弁や各々立場での認識のズレも興味深いものでした。

そっちが主食かよ、と突っ込まれそうなのですが『ニュー・シネマ・パラダイス』の熱狂者としても嬉しいフィルムで、関係者としてはG・トルナトーレ監督とP・ノワレのインタビューフィルムが挿入されています。

この作品では触れられていませんが、そもそも『ニュー・シネマ・パラダイス』のアルフレードはマストロヤンニにオファーされたキャラクター。エットーレ・スコラ監督の『スプレンドール』が無ければ、マストロヤンニのアルフレードが完成していたかもしれない縁ある人。個人的な興味として、その部分での興味がある俳優というのも確かです。

P・ノワレの映像としては最晩年と思われるその姿に、別な部分で胸が締め付けられる思いもあったのですが、マストロヤンニに対する評価の高さ、信用度も並々ならぬものがあったのだと思う証言でした。

G・トルナトーレ監督の証言からも「ニュー・シネマパ・ラダイス」撮影中の逸話、「みんな元気」の現場では世間に定着しているマストロヤンニ像とは違う部分を垣間見る興味深い証言でした。

そしてエンドクレジットは明らかに!!! ……な仕掛け。

いろいろな意味で胸の熱くなるフィルムでした。

亡くなって10年ですか。あっと言う間のようで、長い時間が流れていたんですね。

最近のコメント